「異常も、 日々続くと、 正常になる。」とは仲畑貴志の名コピー。

人には人の事情がある。見た目で分かった気になってはいけない。予断を持って断罪してはなおいけない。事件が起きるたびに脳裏をめぐるのは、断片的な情報をもとに他人を攻撃する人が多いこと。

他人に対する想像力を持つこと。そして、想像力を超える事実が隠れていることを今年度の本屋大賞受賞作は伝えてくれます。

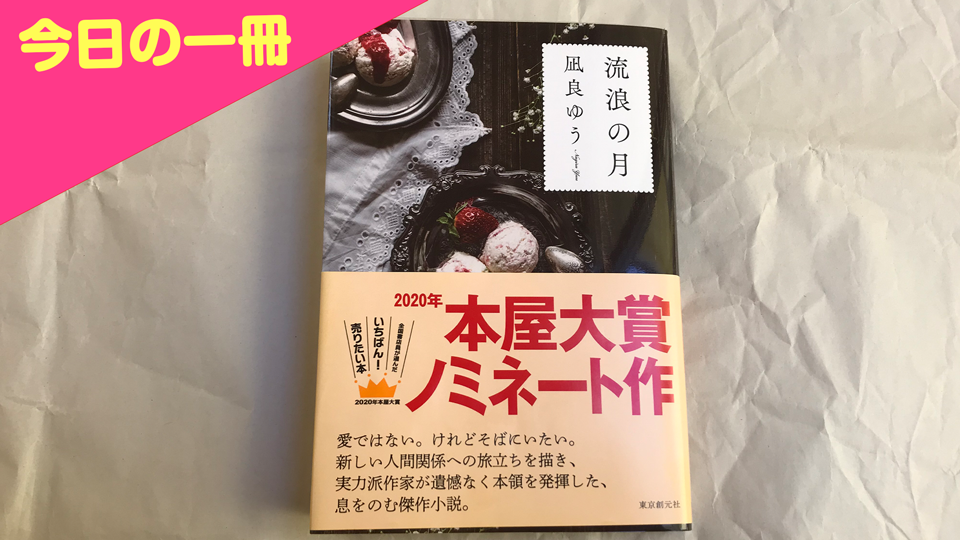

流浪の月

2020年本屋大賞に『流浪の月』凪良ゆう(東京創元社)が決まりました。

誘拐の加害者の大学生文(ふみ)19歳と被害者の少女(9歳)。異常性愛者の事件として扱われたこの一件は世間に拡散され一生涯消えることのないデジタルタトゥーとしてそれぞれの人生に刻印された。決して二度と会ってはいけないはずの二人。しかし15年後に出会ってしまった二人には実は隠されたある特別な事情があった。

「ひとりのほうが楽に生きられる。それでも、やっぱりひとりは怖い。神様はどうしてわたしたちをこんなふうに作ったんだろう。」

この言葉に深く心をえぐられた人も多かったのではないでしょうか。人間は個性を持った生き物です。その個性とは輝くような才能として認められることもあるでしょうが、その逆もあります。

最近認められるようになったダイバーシティ。性別、人種、国籍、宗教、年齢、学歴、職歴など多様さは、多様性になじめない人にとっては異物となります。

その異物を異物としてうけいれることはそうたやすいものではありません。

本作を読み進むにつれ、自分はどちら側につくのだろうと考えさせられてしまいました。わかったようなふりをして二人を引き離す側に立ってしまったのではないかと、試されたように感じます。

[itemlink post_id=”3007″]「あの瞬間、ぼくたちは互いの存在のすべてをふたりで支えあっていた。」

冒頭は、小児性愛者と育児放棄された少女の出会いという際物感を感じさせられるような展開でしたが、主人公と彼らを取り巻く環境が丹念に描かれていくうちに、今そこにいるようなリアリティが宿り始めます。

異常に見えていたものが読み手の心を震わせる様は、マイナスとマイナスを掛け合わせるとプラスなるような大きな気づきを与えてくれます。

まとめ

トネリコのエピソードが象徴的です。

マイノリティを認めるということはマジョリティが等価交換で受け入れることを意味します。それは受け入れる側が当たり前に持っていた価値観の変化を迫るものです。

この時代を背景に、この作家でしか書けなかったと思わせられる佳作です。いずれ動画化されることになるでしょうが、心のうちまでたどり着けるようなものにしてほしいと思います。

こんにちは、フルタニです。放送局で番組作りをしてました。 流浪の月 を書きます。※本ページにはPRが含まれます