秋から冬にかけてのお楽しみが、毎年恒例のミステリーランキングの発表です。

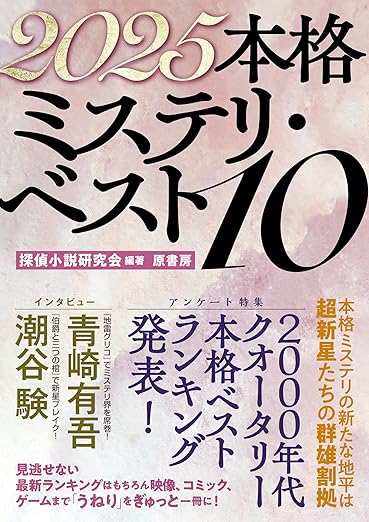

本格ミステリーは「ほんミス」と呼ばれ、1997年、東京創元社の雑誌『創元推理』16号で「1996年日本本格ミステリ・ベスト10」を選出したことからはじまりました。

- 本格ミステリ 2025 ベスト10 海外編ランキング

- 1位「死はすぐそばに」アンソニー・ホロヴィッツ/山田蘭訳

- 2位「ウナギの罠」ヤーン・エクストレム

- 3位「ボタニストの殺人」(上下)M・W・クレイヴン(著), 東野 さやか (翻訳)

- 4位「ぼくの家族はみんな誰かを殺してる」ベンジャミン・スティーヴンソン/富永和子訳

- 5位「喪服の似合う少女」陸秋槎(リク・シュウサ)

- 6位「白薔薇殺人事件」クリスティン・ペリン/上條ひろみ訳

- 7位「ターングラス: 鏡映しの殺人」ガレス・ルービン (著), 越前 敏弥 (翻訳)

- 8位「モルグ館の客人」マーティン・エドワーズ (著), 加賀山 卓朗 (翻訳)

- 9位「極夜の灰」サイモン・モックラー/冨田ひろみ訳

- 10位「孔雀屋敷: フィルポッツ傑作短編集」イーデン・フィルポッツ (著), 武藤 崇恵 (翻訳)

本格ミステリ 2025 ベスト10 海外編ランキング

1位「死はすぐそばに」アンソニー・ホロヴィッツ/山田蘭訳

テムズ川沿いの高級住宅地リヴァービュー・クロースで、金融業界のやり手がクロスボウの矢を喉に突き立てられて殺された。昔の英国の村を思わせる敷地で住人たちが穏やかに暮らす――この理想的な環境を乱す新参者の被害者に、住人全員が我慢を重ねてきていた。誰もが動機を持っているといえる難事件を前にして、警察は探偵ホーソーンを招聘するが……。あらゆる期待を超えつづける〈ホーソーン&ホロヴィッツ〉シリーズ最新刊!

- 「本当に最新作が最高傑作の見本のような、大傑作でした!」「犯人当てミステリーの極致というしかない傑作!」【Web東京創元社マガジン 9月11日更新】

- ちょっと!!!あんた!!!ここで終わるって無いよ!!!!!続きは?続きは何年に出るの!?!?

- よくもまあ次から次へと古典ミステリを優良アップデートさせる発想があるなあと感心。

2位「ウナギの罠」ヤーン・エクストレム

嫌われ者の地主がウナギの仕掛け罠の中で殺された。地主を殺す動機を持つものは多い中、主人公の警部は地道な聞き取り調査で人間関係を探っていく。ウナギを捕る仕掛け罠の中で起きた密室殺人の謎とは。

3位「ボタニストの殺人」(上下)M・W・クレイヴン(著), 東野 さやか (翻訳)

刑事ワシントン・ポーのシリーズ第五弾。フリン警部も復活しポーとティリーとの捜査トリオが今回も難事件に挑みます。女性蔑視者の作家、汚職にまみれた政治家、人種差別主義者の活動家が次々と毒殺される。ターゲットとなった被害者には事前に犯行予告が送られてくるという大胆不敵な犯人。同時並行でポーが信頼する法医学者のエステル・ドイルが父親殺しで逮捕されるという…。 謎の毒殺と密室殺人の謎に挑まなくてはならなくなったポー。続きが気になります。

4位「ぼくの家族はみんな誰かを殺してる」ベンジャミン・スティーヴンソン/富永和子訳

な家族が3年ぶりに雪山のロッジに集まることになったのだから、何も起こらないはずがない─その予感は当たり、ぼくらがロッジに到着した翌日、見知らぬ男の死体が雪山で発見された。家族9人、それぞれが何かを隠し、怪しい動きを見せるなか、やがて第2の殺人が起こり……。

- 厚みがあるけど1人称で軽めの語りだから読みやすい。最初わかりにくかったんだけど、家族の抱える事情がわかってくると語り手に感情移入。

- 語り手が信頼出来ない語り手ではなく裏表ないどこまでも信頼できる人物なのがポイント 貼りに貼った伏線を鮮やかに回収していくのが超気持ちいい ナイブズアウトとか好きな人におすすめ。

58.『ぼくの家族はみんな誰かを殺してる』ベンジャミン・スティーヴンソン #読了

— 藤都@読書趣味垢 (@Fu2_10_sg) August 12, 2024

出ました今年のベスト候補!!!!!本格ミステリ好き、特にフーダニット好きで未読の人は今すぐ本屋に走ってプロローグ立ち読みして!!そしてレジに走って!! https://t.co/S2T8ZJ9ctx

ベンジャミン・スティーヴンソン『ぼくの家族はみんな誰かを殺してる』全員嘘つきで人殺し、そんな一族が雪山の山荘に集う、そして見知らぬ男の死体が見つかり…。ノックスの十戒を守り公平に語る信頼"出来る"語り手という逆転のフーダニット、巧妙な原点回帰といった味わい、センスが光ってる。#読了 pic.twitter.com/bsvHTrg9SZ

— Ru-fu. (@ru_fu_ru_fu) August 11, 2024

5位「喪服の似合う少女」陸秋槎(リク・シュウサ)

女性私立探偵・劉雅弦の元へやってきた女学生・葛令儀。彼女は劉に、友人の岑樹萱を見つけてほしいと依頼する。劉は調査を始めるが、岑樹萱を深く知っている者は、一人もいなかった。さらに劉は調査の中で死体を見つけ、殺人容疑で警察に逮捕されてしまう……

6位「白薔薇殺人事件」クリスティン・ペリン/上條ひろみ訳

ミステリ作家の卵であるアニーは、大叔母の住む村に招かれた。大きな屋敷に住む資産家の大叔母は、16歳のときに占い師から告げられた、いつかおまえは殺されるという予言を信じ続けており、奇妙な老婦人として知られている。アニーが屋敷に到着すると、大叔母は図書室の床に倒れて死んでいた。両手には血がついていて、そばには白薔薇が落ちていた。予言が的中したときのために大叔母が約60年をかけて調査した記録を手がかりに、アニーは犯人探しに挑む。

7位「ターングラス: 鏡映しの殺人」ガレス・ルービン (著), 越前 敏弥 (翻訳)

1881年イギリス、エセックスのターングラス館で起こった毒殺事件。事件解明の鍵は、館に監禁された女性が持つ一冊の本にあるという。一方、1939年アメリカ、カリフォルニアでは推理作家が奇妙な死を遂げる。彼は、死ぬ間際に58年前の毒殺事件の物語を書いていた。

8位「モルグ館の客人」マーティン・エドワーズ (著), 加賀山 卓朗 (翻訳)

1930年代初めの話。探偵役は美しく、ちょっと危険で、謎めいたレイチェルで、相棒的存在が、仕事熱心だがちょっと危うい新聞記者ジェイコブ。二人以外にさまざまな人物が登場し、謎めいた、または危うい、または犯罪的な行動を取り、ダイナミックで、ちょっと複雑なストーリーが進行していく。完全犯罪を成し遂げた者が集うパーティが開かれる館。ジェイコブとレイチェルは謎の女にパーティへ招かれるが……

- 1930年代の時代考証、時代の雰囲気が楽しい。

- イギリスミステリーらしくちょっと長いが、描写がやたら詳しいわけではなく、いろんな事件が起きてダイナミックに進行するので、退屈しない。

9位「極夜の灰」サイモン・モックラー/冨田ひろみ訳

1967年末。ある火災の調査のため、精神科医のジャックは、顔と両手に重度の火傷を負い、記憶を失ったコナーという男と向かいあっていた。北極圏にある極秘基地の発電室で出火し、隊員2名が死亡。彼は唯一の生存者だという。火災現場の遺体は、一方は人間の形を残していたが、もう一方は灰と骨と歯の塊だった。なぜ遺体の状態に差が出たのか? 謎と陰謀が渦巻くミステリ長編!

- 真相にはなかなかたどり着かない。だがベールが剥がされるにつれ、確かに伏線はあったと気付かされる。一気読みおすすめの作品。

10位「孔雀屋敷: フィルポッツ傑作短編集」イーデン・フィルポッツ (著), 武藤 崇恵 (翻訳)

一夜のうちに発生した三人の変死事件。不可解な事態の真相が鮮やかに明かされる「三人の死体」。奇妙な味わいが忘れがたい「鉄のパイナップル」。不思議な能力を持つ孤独な教師の体験を描く表題作。そして〈クイーンの定員〉に選ばれた幻の「フライング・スコッツマン号での冒険」など、『赤毛のレドメイン家』で名高い巨匠の傑作六編を収める、いずれも初訳・新訳の短編集!

- アガサ・クリスティーの師匠、日本で初めての個人短編集

- 「孔雀屋敷」、「ステパン・トロフィミッチ」「初めての殺人事件」「三人の死体」「鉄のパイナップル」「フライング・スコッツマン号での冒険」。全部新訳または初訳。

- 田園小説作家ともいわれた著者と、ミステリ作家としてのフィルポッツの両面が生かされた、表題作にふさわしい秀作だ。

こんにちは、フルタニです。放送局で番組作りをしてました。 本格ミステリ を書きます。※本ページにはPRが含まれます