週刊文春恒例の「文春図書館2025ミステリーベスト10」を掲載した週刊文春 2024年12月11日号が発売されました。

この「ミステリーベスト10」は、日本推理作家協会会員及びミステリー作家、文芸評論家、書店員、各大学ミステリー研究会へのアンケート調査の結果によるものです。

国内編のランキングを紹介します。

週刊文春 文春図書館 2025週刊文春 文春図書館 2025年国内編ミステリーベスト10

第1位 『失われた貌』 櫻田智也(2025年8月20日)

山奥の谷底で発見された男の遺体。顔も指紋も徹底的に消され、身元不明──。静かな雪の描写から、いきなり凍るような緊張感。“なぜ彼は、自分の存在を消そうとしたのか?”櫻田作品では珍しい、どっしりした警察捜査もの。

推理の精度も高く、刑事たちの人間臭さも沁みる。警察小説って難しそう…という初心者にもスッと入れる筆致。いや〜これは“静かな怒り”を描く櫻田さんの真骨頂。冷気がページから漂ってくる感じ!もう、手がかじかむような読書体験でした。

第2位 『神の光』 北山猛邦(2025年9月27日)

“街が、館が、まるごと消える。”──そんな不思議な“消失”をテーマにした5つの短編。「光の中にすべてが溶けていった。それでも彼女の笑顔だけは残った。」静かで、美しく、どこか儚い。

読んでいると、現実と夢の境界がふっと曖昧になってくる。いやもう、“消失”って言葉の響きがずるい…。北山作品読むと、現実の壁がちょっと透けて見える気がするんだよね。深夜2時に読むと、マジで自分の部屋が消えそうになるから注意。北山猛邦らしい“存在の不在”を描く幻想ミステリ。読後はしばらく沈黙したくなる。

第3位 『百年の時効』 伏尾美紀(2025年8月20日)

昭和初期、未熟な警察制度の中で「犯人を絶対に捕まえる」と誓った刑事たち。そして時を超えて令和に続く、100年越しの未解決事件。古びた警察手帳の中に残された一行――「正義は、時効にならない。」

昭和の熱と令和の冷静が交錯するラストに、思わず「よっ、あっぱれ!」と拍手。古き良きミステリの王道と、現代ドラマの融合がたまらない。「昭和の刑事ドラマをリアルに再現したような熱量!令和編でバトンが繋がる瞬間、“物語ってこうやって生き続けるんだな”って泣きました。」

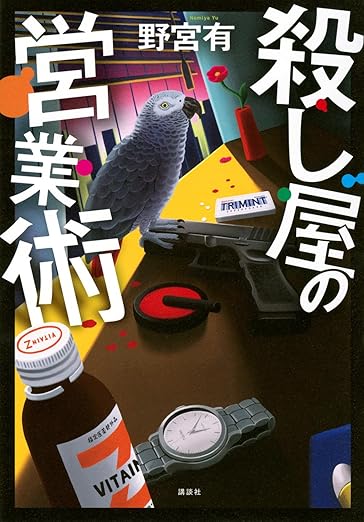

第4位 『殺し屋の営業術』 野宮有(2025年8月28日)

トップ営業マンが、突然“殺し屋の営業”を任される!「え?商品は“命”!?」って冒頭からぶっ飛び設定。だけど読んでるうちに、“ビジネス書×ミステリ”みたいな中毒感。「クライアントを殺す理由をどう説明する?」ブラックユーモアと社会風刺のバランスが絶妙。

いや〜これ、タイトルでナメてました。ページ開いたら“営業会議で殺し方プレゼン”してるんだもん(笑)でも最後、意外と泣けるんですよ。ズルい!殺し屋が“成約率”を気にする展開には笑いながら震えます。

第5位 『ブレイクショットの軌跡』逢坂冬馬(2025年3月12日)

一台の車「ブレイクショット」が結ぶ人と運命の群像劇。深夜のガレージで男が車を磨く――その瞬間、SNSの通知がバイブレーションを繰り返し、炎上の火種が生まれる。

「うわっ、この展開、マジで現代っぽい!」と思わず身を乗り出しました。YouTuber、LGBTQ、闇バイト、投資…現代の“選択”と“つながり”がひとつの物語に。超おすすめ。

第6位 『夜と霧の誘拐』 笠井潔(2025年4月15日)

同日に起きた二つの事件――一つは夫の誘拐、もう一つは妻の殺害。関係なさそうな二つの線が、ある“ひとつの思想”で結ばれていく。

「夜霧の向こうに、彼女の声が聞こえた気がした。」とても静かで、だけど心臓の奥を刺すような冷たさ。ベテラン笠井潔の重厚なロジックと、人間ドラマの融合が光る。これぞ“古典と現代の融合”ってやつ。読後、頭使いすぎてちょっと放心するんだけど、その疲労感すら気持ちいい。まさに知的サウナ。

第7位『さよならジャバウォック』伊坂幸太郎(2025年10月22日)

<デビュー25周年>渾身の書き下ろし長編ミステリー!結婚直後の妊娠と夫の転勤。その頃から夫は別人のように冷たくなった。彼からの暴言にも耐え、息子を育ててきたが、ついに暴力をふるわれた。そして今、自宅マンションの浴室で夫が倒れている。夫は死んだ、死んでいる。私が殺したのだ。もうそろそろ息子の翔【しよう】が幼稚園から帰ってくるというのに…。途方に暮れていたところ、2週間前に近所でばったり会った大学時代のサークルの後輩・桂凍朗(かつら こごろう)が訪ねてきた。「量子(りょうこ)さん、問題が起きていますよね? 中に入れてください」と。

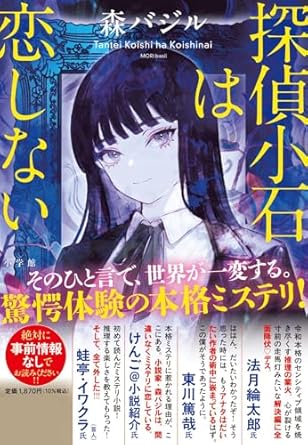

第8位『探偵小石は恋しない』森バジル (2025年09月18日)

ネタバレ厳禁。驚愕体験の本格ミステリ! 小石探偵事務所の代表でミステリオタクの小石は、名探偵のように華麗に事件を解決する日を夢見ている。だが実際は9割9分が不倫や浮気の調査依頼で、推理案件の依頼は一向にこない。小石がそれでも調査をこなすのは、実はある理由から色恋調査が「病的に得意」だから。相変わらず色恋案件ばかり、かと思いきや、相談員の蓮杖と小石が意外な真相を目の当たりにする裏で、思いもよらない事件が進行していて──。

第9位 『目には目を』新川帆立(2025年1月31日)

娘を殺された母が、加害少年に復讐を決意した。静かな取材室で記者が録音機を置き、「彼を殺して後悔は?」と問いかける。母はしばし息を止め、机に落ちた涙の音だけが響く…。この瞬間、読者として「正義って何だっけ?」と立ち止まります。

初心者でも“考えるきっかけ”として読む価値あり。テーマの重さゆえに読み終わったあと余韻が残る一冊です。

第10位 『熟柿』佐藤正午(2025年3月27日)

十数年もの沈黙を経て再会する母と子。夜の駅前、霧雨に濡れるベンチで母が息子に言う。「もう一度、話をさせて」。過去の罪と赦しが交差し、そして時計の針が静かに動き出す。

苦くて温かい、人生の“熟した果実”のような物語に、「読んで良かった…」と息を吐く。初心者には“ミステリー”というラベルを外して、人間ドラマとして読むのもアリです。

「このミステリーがすごい!」

— 有隣堂【公式】 (@Yurindo_store) December 5, 2025

×

「週刊文春ミステリー」 スペシャルフェアを開催!#このミス

【国内編】

🥇第1位『失われた貌』/櫻田智也

【海外編】

🥇第1位『私立探偵マニー・ムーン』/リチャード・デミング

店頭でぜひチェックしてみてください! pic.twitter.com/fNIw3nYkMh

こんにちは、フルタニです。放送局で番組作りをしてました。 文春図書館 拡大版ミステリー を書きます。