Contents

- ”本好き”が選ぶ年間人気書籍ランキング「 読書メーター OF THE YEAR 2025-2026」

- 1位『ブレイクショットの軌跡』逢坂冬馬(早川書房)

- 2位『踊りつかれて』塩田武士(文藝春秋)

- 3位『殺人事件に巻き込まれて走っている場合ではないメロス』五条紀夫(KADOKAWA)

- 4位『ひまわり』新川帆立(幻冬舎)

- 5位『珈琲怪談』恩田陸(幻冬舎)

- 6位『まず良識をみじん切りにします』浅倉 秋成(光文社)

- 7位『熟柿』佐藤正午(KADOKAWA)

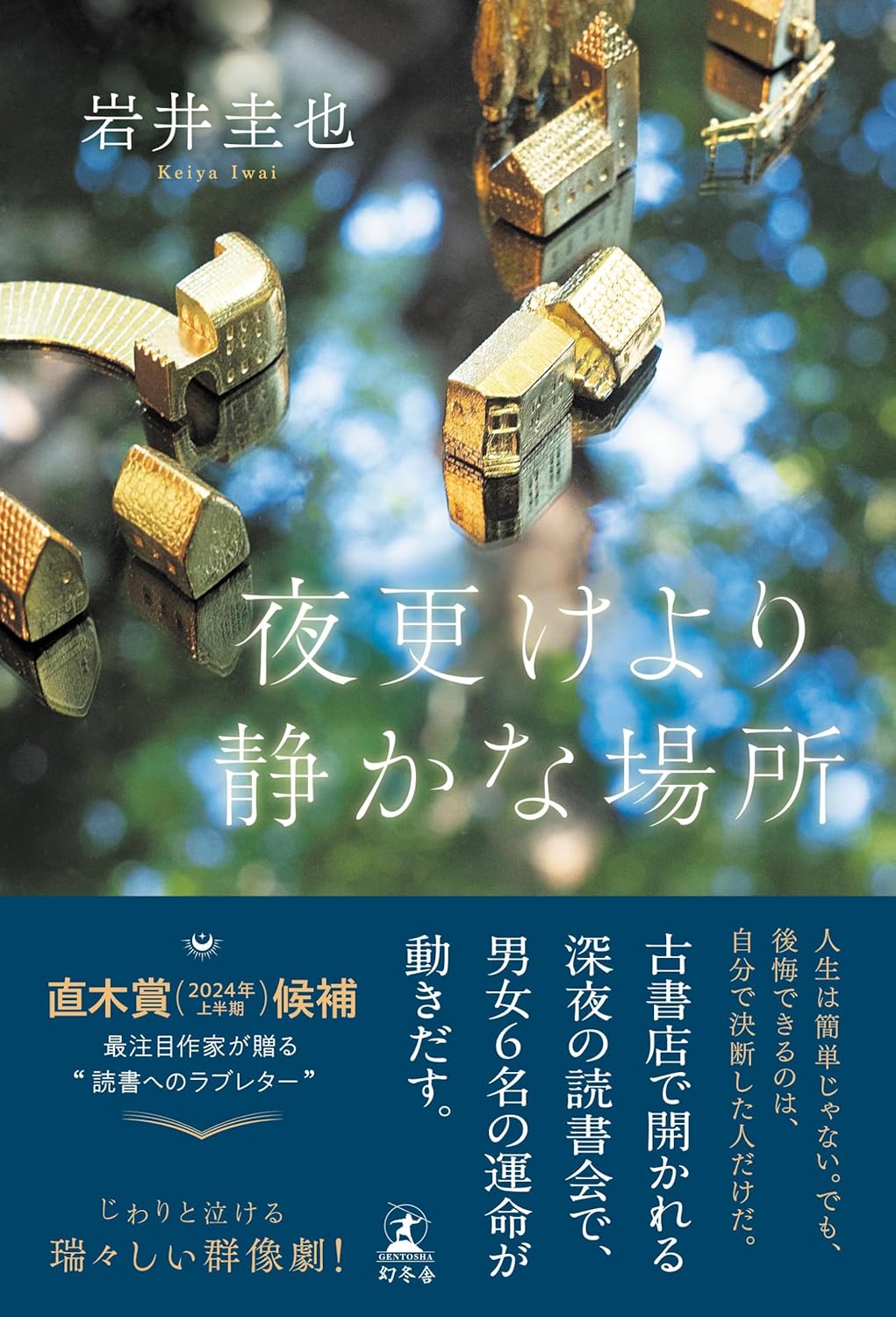

- 8位『夜更けより静かな場所』岩井圭也(幻冬舎)

- 9位『星の教室』髙田郁(角川春樹事務所)

- 10位『うそコンシェルジュ』津村記久子(新潮社)

”本好き”が選ぶ年間人気書籍ランキング「 読書メーター OF THE YEAR 2025-2026」

1位『ブレイクショットの軌跡』逢坂冬馬(早川書房)

架空の車が結ぶ人間たちの群像劇。

2位『踊りつかれて』塩田武士(文藝春秋)

芸能界を追われた女と命を絶った男。二人を追い詰めた記者や匿名投稿者。誹謗中傷を行う人たちへの警鐘的物語。

3位『殺人事件に巻き込まれて走っている場合ではないメロス』五条紀夫(KADOKAWA)

走っている最中に殺人事件に出くわした主人公。持ち前の正義感が爆発する。

4位『ひまわり』新川帆立(幻冬舎)

事故により頸髄を損傷した女性が困難を乗り越え弁護士になる。実話をもとにした物語。

5位『珈琲怪談』恩田陸(幻冬舎)

男性4人が喫茶店を巡りながら怪談を披露し合う。実在の喫茶店がモデルの連作短編集。

6位『まず良識をみじん切りにします』浅倉 秋成(光文社)

日常のありがちな違和感や不快感が暴走。行き着いた先に驚かされる短編5作。

7位『熟柿』佐藤正午(KADOKAWA)

長い沈黙を経て再会する母と子。過去の罪と赦しが交差するとき、時計の針が静かに動き出す。

8位『夜更けより静かな場所』岩井圭也(幻冬舎)

古書店で催される深夜の読書会。「誰かにこの想いを語りたい」と、集まる人々のそれぞれの人生。

9位『星の教室』髙田郁(角川春樹事務所)

義務教育未修了の主人公が夜間中学に入学し一歩を踏み出す人生の再生物語。

10位『うそコンシェルジュ』津村記久子(新潮社)

「うそ請負人」と頼みにされるようになった女性の困惑。目の前の「今」を生き延びるための物語11篇。

こんにちは、フルタニです。放送局で番組作りをしてました。 読書メーター を書きます。※本ページにはPRが含まれます