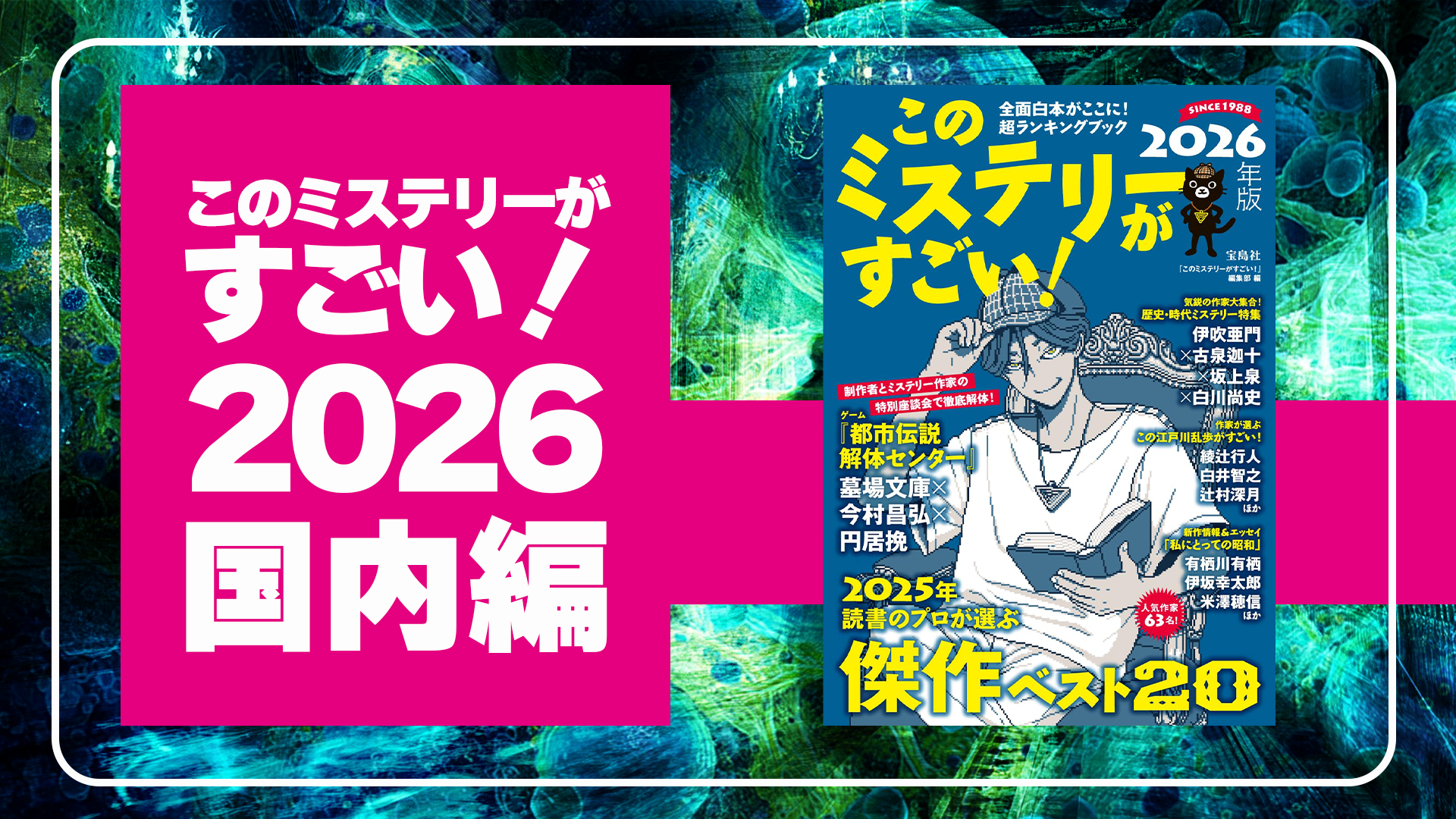

年末恒例のお楽しみ、「このミステリーがすごい!」が発表されました。

2025年の国内ミステリー界は、ベテラン作家の円熟の傑作から、鮮烈なデビューを飾った新鋭の意欲作まで、まさに百花繚乱の大豊作!

- このミステリーがすごい! 2026年版 国内編 ベスト20

- 第1位 『失われた貌』 櫻田智也(2025年8月20日)

- 第2位 『夜と霧の誘拐』 笠井潔(2025年4月15日)

- 第3位 『禁忌の子』山口未桜(2024年10月10日)

- 第4位 『百年の時効』 伏尾美紀(2025年8月20日)

- 第5位『まぐさ桶の犬』若竹七海 (2025年03月05日)

- 第6位『ブレイクショットの軌跡』逢坂冬馬(2025年3月12日)

- 第7位 『神の光』 北山猛邦(2025年9月27日)

- 第8位『エレガンス』 石川智健 (2025/7/28)

- 第9位 『目には目を』新川帆立(2025年1月31日)

- 第10位 『抹殺ゴスゴッズ』 飛鳥部勝則(2025年8月20日)

- 第11位『警察官の心臓』 増田俊也 (2025年03月26日)

- 第12位 『崑崙奴(こんろんど)』 古泉迦十(2024年11月26日)

- 第12位 『虚の伽藍』 月村了衛 (2024/10/17)

- 第12位『探偵小石は恋しない』森バジル (2025年09月18日)

- 第15位『ポルターガイストの囚人』上條一輝 (2025年6月30日)

- 第16位『名探偵再び』潮谷 験(2025/4/16)

- 第16位 『踊りつかれて』 塩田武士(2025年5月27日)

- 第18位『熟柿』佐藤正午(2025年3月27日)

- 第19位『殺し屋の営業術』 野宮有(2025年8月28日)

- 第20位『最後のあいさつ』阿津川辰海(2025/8/20)

このミステリーがすごい! 2026年版 国内編 ベスト20

第1位 『失われた貌』 櫻田智也(2025年8月20日)

山奥の谷底で発見された男の遺体。顔も指紋も徹底的に消され、身元不明──。静かな雪の描写から、いきなり凍るような緊張感。“なぜ彼は、自分の存在を消そうとしたのか?”櫻田作品では珍しい、どっしりした警察捜査もの。

推理の精度も高く、刑事たちの人間臭さも沁みる。警察小説って難しそう…という初心者にもスッと入れる筆致。いや〜これは“静かな怒り”を描く櫻田さんの真骨頂。冷気がページから漂ってくる感じ!もう、手がかじかむような読書体験でした。

第2位 『夜と霧の誘拐』 笠井潔(2025年4月15日)

同日に起きた二つの事件――一つは夫の誘拐、もう一つは妻の殺害。関係なさそうな二つの線が、ある“ひとつの思想”で結ばれていく。

「夜霧の向こうに、彼女の声が聞こえた気がした。」とても静かで、だけど心臓の奥を刺すような冷たさ。ベテラン笠井潔の重厚なロジックと、人間ドラマの融合が光る。これぞ“古典と現代の融合”ってやつ。読後、頭使いすぎてちょっと放心するんだけど、その疲労感すら気持ちいい。まさに知的サウナ。

第3位 『禁忌の子』山口未桜(2024年10月10日)

命を「授かる」から「作る」時代へ。生殖医療の進歩が家族の絆を静かに壊していく――。手術室の無機質な光の中、母が小声で「あなたは作られた子なの」と言った。

えっ…と、思わず背筋がゾクッとしました。現役医師だからこそ描ける医療の裏側と、そこに交錯する倫理と家族の闇。初心者にも読み応えバツグンです。

第4位 『百年の時効』 伏尾美紀(2025年8月20日)

昭和初期、未熟な警察制度の中で「犯人を絶対に捕まえる」と誓った刑事たち。そして時を超えて令和に続く、100年越しの未解決事件。古びた警察手帳の中に残された一行――「正義は、時効にならない。」

昭和の熱と令和の冷静が交錯するラストに、思わず「よっ、あっぱれ!」と拍手。古き良きミステリの王道と、現代ドラマの融合がたまらない。「昭和の刑事ドラマをリアルに再現したような熱量!令和編でバトンが繋がる瞬間、“物語ってこうやって生き続けるんだな”って泣きました。」

第5位『まぐさ桶の犬』若竹七海 (2025年03月05日)

ミステリ作家やミステリファンに熱い支持を受ける“葉村晶”が帰ってきた──! タフで不運すぎる女探偵・葉村晶。 吉祥寺のミステリ専門書店〈MURDER BEAR BOOKSHOP〉でアルバイトとして働きながら、〈白熊探偵社〉のただ一人の調査員として働いている。 「さよならの手口」(2014年4位)、「静かな炎天」(2016年2位)、「錆びた滑車」(2019年3位)、「不穏な眠り」(2021年10位)と「このミス」上位常連の人気シリーズ、5年ぶりの書き下ろし長編が文庫で登場です。

第6位『ブレイクショットの軌跡』逢坂冬馬(2025年3月12日)

一台の車「ブレイクショット」が結ぶ人と運命の群像劇。深夜のガレージで男が車を磨く――その瞬間、SNSの通知がバイブレーションを繰り返し、炎上の火種が生まれる。

「うわっ、この展開、マジで現代っぽい!」と思わず身を乗り出しました。YouTuber、LGBTQ、闇バイト、投資…現代の“選択”と“つながり”がひとつの物語に。超おすすめ。

第7位 『神の光』 北山猛邦(2025年9月27日)

“街が、館が、まるごと消える。”──そんな不思議な“消失”をテーマにした5つの短編。「光の中にすべてが溶けていった。それでも彼女の笑顔だけは残った。」静かで、美しく、どこか儚い。

読んでいると、現実と夢の境界がふっと曖昧になってくる。いやもう、“消失”って言葉の響きがずるい…。北山作品読むと、現実の壁がちょっと透けて見える気がするんだよね。深夜2時に読むと、マジで自分の部屋が消えそうになるから注意。北山猛邦らしい“存在の不在”を描く幻想ミステリ。読後はしばらく沈黙したくなる。

第8位『エレガンス』 石川智健 (2025/7/28)

戦争で、空襲でどうせ死ぬ。

それなのに、どうして殺人事件を追うのか?

東京大空襲×洋装女性連続不審死

実在した警視庁の写真室所属巡査と〝吉川線〟を考案した鑑識第一人者による傑作ミステリー!

東京大空襲の最中に洋装の女性たちが次々と不審死を遂げる――そんな状況でも刑事は事件を追う。

「どうせ空襲で死ぬのに、なぜ殺人を追うのか?」という問いが突き刺さります。釣鐘草のドレスをまとった死体の描写は、戦火の赤と重なって強烈に脳裏に焼きつきました。

ただの戦争小説じゃなくて、そこに人間の気高さと、どうしようもない生の衝動が描かれている。圧倒されました。

第9位 『目には目を』新川帆立(2025年1月31日)

娘を殺された母が、加害少年に復讐を決意した。静かな取材室で記者が録音機を置き、「彼を殺して後悔は?」と問いかける。母はしばし息を止め、机に落ちた涙の音だけが響く…。この瞬間、読者として「正義って何だっけ?」と立ち止まります。

初心者でも“考えるきっかけ”として読む価値あり。テーマの重さゆえに読み終わったあと余韻が残る一冊です。

第10位 『抹殺ゴスゴッズ』 飛鳥部勝則(2025年8月20日)

神を愛する少年と、彼が創造した“怪神コドクオ”。「信仰が暴力を呼ぶのか、暴力が信仰を生むのか。」令和と平成、父と息子、現実と幻想が交錯する、まさに“飛鳥部節”全開。ラスト、血と信仰が一つになる瞬間は、ページをめくる指が止まらない。

「タイトル見て“ネタ枠かな?”って思った自分を殴りたい(笑)。B級っぽいのに、ちゃんと胸に残る。クセ強だけどクセになる。読後、“うわ、めちゃくちゃちゃんとした哲学だった…”って静かにやられました。」

11〜15位は、“枠に収まらない物語”たち。

芸能界、昭和、未来、文学、古代中国――時代もテーマもバラバラなのに、

どの物語にも“人間の本音”が見える。

つまり、“ミステリ”というジャンルが、もはや「現代の鏡」なんですよね。

第11位『警察官の心臓』 増田俊也 (2025年03月26日)

構想十年。愛知県警エース刑事と岡崎署変人刑事が追う、哀しき高齢風俗嬢殺人事件。 圧巻の取材による、圧倒的な熱量。 警察小説を新生する、超爆発! 灼熱の岡崎市の沼で、ある高齢女性の遺体が引き上げられた。47ヵ所もの刺創があり、その残忍な犯行に市民は戦慄する。刑事たちの地を這うような捜査の中で浮かび上がってきたのは、被害者の人生の光と闇だったーー。東大を卒業し、大手局アナとして華々しい世界に身を置いていたが、亡くなる前は極貧生活を送っていたという。しかも、驚くことに、彼女は現役の風俗嬢だった。なぜ、彼女は殺されなければならなかったのか? 愛知県警本部のエース刑事湯口と岡崎署の変人刑事蜘蛛手が、時に衝突し、時に協力しながら、底なしの謎に挑む!

第12位 『崑崙奴(こんろんど)』 古泉迦十(2024年11月26日)

舞台は唐の長安。安禄山の乱の傷跡がまだ残る街で起きる連続殺人。異国の官吏と若き進士が、血と香と砂塵の中を駆ける。剣戟、陰謀、そして“人が信じる神の正体”までを描く、まさに「歴史×幻想×ミステリ」のフルコース。

唐代ミステリ!?と思ったら、最後ファンタジー的余韻で“あ、夢か現か…”って。こういう世界観、映像化してほしいわ〜。衣装デザイン込みで!「真実とは、時代を越えても腐らぬものだ。」という言葉に、思わずページを閉じて深呼吸。古泉節、健在です。

第12位 『虚の伽藍』 月村了衛 (2024/10/17)

より多くの金をつかんだ者が京都を制する――最後に嗤うのは仏か鬼か。

日本仏教の最大宗派・燈念寺派。弱者の救済を志す若き僧侶・志方凌玄がバブル期の京都で目にしたのは、暴力団、フィクサー、財界重鎮に市役所職員……古都の金脈に群がる魑魅魍魎だった。腐敗した燈念寺派を正道に戻すため、あえて悪に身を投じる凌玄だが、金にまみれた求道の果てに待っていたのは――。人間の核心に迫る圧巻の社会派巨編。

もうね、読んでて息が詰まる!政治と権力、そして人の欲望がからみ合う中で、人間の弱さとか醜さがえぐられていく。

仏教界を舞台にしたノワール巨編です。真面目が取り柄の青年僧侶が悪に身を投じることで成り上がっていく第一部が痛快。

月村さんの文章って硬質なんだけど、だからこそ描かれる人間の生々しさがグサッと刺さるんですよ。ラストに近づくほど「これ以上どうなっちゃうの!?」ってページをめくる手が止まらなかった。

現代日本に生きる僕らにも直結してる怖さがあって、読み終えたあともしばらく背筋がゾワゾワしてました。

第12位『探偵小石は恋しない』森バジル (2025年09月18日)

ネタバレ厳禁。驚愕体験の本格ミステリ! 小石探偵事務所の代表でミステリオタクの小石は、名探偵のように華麗に事件を解決する日を夢見ている。だが実際は9割9分が不倫や浮気の調査依頼で、推理案件の依頼は一向にこない。小石がそれでも調査をこなすのは、実はある理由から色恋調査が「病的に得意」だから。相変わらず色恋案件ばかり、かと思いきや、相談員の蓮杖と小石が意外な真相を目の当たりにする裏で、思いもよらない事件が進行していて──。

第15位『ポルターガイストの囚人』上條一輝 (2025年6月30日)

あしや超常現象調査の晴子と越野が、今回挑むのは…ポルターガイスト。

でもこれ、ただ物が勝手に動く話じゃないんです。依頼人が失踪した瞬間から、もう空気が変わります。

世界中のポルターガイスト現象のパターンを分析して、突飛な対策を試すくだりが面白いんですが、笑ってられるのは最初だけ。なぜなら、その現象が彼ら自身の生活に侵食してくるから。

私的には、夜中に食器棚の中身が一斉に崩れ落ちるシーンがヤバかったですね。ガシャーン!って音で飛び起きたら、全部の食器が割れてる…のに、破片の中に血がついてるんです。誰もケガしてないのに。

うわ、もう、この瞬間から部屋の空気が息苦しくなります。

第16位『名探偵再び』潮谷 験(2025/4/16)

私立雷辺(らいへん)女学園に入学した時夜翔(ときやしょう)には、学園の名探偵だった大叔母がいた。数々の難事件を解決し、警察からも助言を求められた存在だったが30年前、学園の悪を裏で操っていた理事長・Mと対決し、ともに雷辺の滝に落ちて亡くなってしまった……。

悪意が去ったあとの学園に入学し、このままちやほやされて学園生活を送れると目論んでいた翔の元へ、事件解明の依頼が舞い込んだ。どうやってこのピンチを切り抜けるのか!?

第16位 『踊りつかれて』 塩田武士(2025年5月27日)

芸能界を追われた元女優・奥田美月。そして命を絶った人気歌手・天童ショージ。華やかなステージの裏で、SNSの匿名コメントがじわじわと人を追い詰めていく。切り取られた言葉、誤解された記事、無責任な“いいね”。「あの一言が、彼の心を壊したかもしれない」という一文が、心に重く残る。

うわ…これ、YouTubeコメント欄で見たことある光景だ…。でも“発信する”側として、ほんと他人事じゃないです。読んでて、胸がギュッとなりました。」読後、「ネットの向こう側に“誰か”がいる」という当たり前の事実がズシンと響く。

第18位『熟柿』佐藤正午(2025年3月27日)

十数年もの沈黙を経て再会する母と子。夜の駅前、霧雨に濡れるベンチで母が息子に言う。「もう一度、話をさせて」。過去の罪と赦しが交差し、そして時計の針が静かに動き出す。

苦くて温かい、人生の“熟した果実”のような物語に、「読んで良かった…」と息を吐く。初心者には“ミステリー”というラベルを外して、人間ドラマとして読むのもアリです。

第19位『殺し屋の営業術』 野宮有(2025年8月28日)

トップ営業マンが、突然“殺し屋の営業”を任される!「え?商品は“命”!?」って冒頭からぶっ飛び設定。だけど読んでるうちに、“ビジネス書×ミステリ”みたいな中毒感。「クライアントを殺す理由をどう説明する?」ブラックユーモアと社会風刺のバランスが絶妙。

いや〜これ、タイトルでナメてました。ページ開いたら“営業会議で殺し方プレゼン”してるんだもん(笑)でも最後、意外と泣けるんですよ。ズルい!殺し屋が“成約率”を気にする展開には笑いながら震えます。

第20位『最後のあいさつ』阿津川辰海(2025/8/20)

30年前の国民的刑事ドラマ『左右田警部補』。

最終回目前に、主演俳優・雪宗衛が妻殺しの容疑で逮捕され、打ち切りとなる。

「日本で最も有名な刑事」の逮捕劇に日本中が熱狂する中、雪宗は緊急記者会見を開き、役柄さながらに真犯人の正体を暴く“推理”を披露する。

雪宗は無罪を勝ち取るも、世間の目は厳しく疑惑は完全には晴れなかった。

そして現在、同様の手口の殺人事件が起こり、ノンフィクション作家の風見は、雪宗の真実を追って関係者の取材を開始する。

放送されなかった幻の最終回「最後のあいさつ」に隠された秘密とは?

こんにちは、フルタニです。放送局で番組作りをしてました。 このミステリーがすごい ! を書きます。※本ページにはPRが含まれます